5. WIDERSTAND IN DER SPD5.1. Widerstand auf ReichsebeneOrganisierten Widerstand der SPD gegen die „Machtergreifung" gab es nach dem 30. 1. 1933 nicht (83). Die Parteiführung beschränkte sich weiterhin vor allem auf verbale Proteste, in der vergeblichen Hoffnung, die baldigen Reichstagswahlen würden die Amtszeit der Hitler-Regierung nicht weiter verlängern (84). Am 22. Juni wurde die sozialdemokratische Partei zwangsaufgelöst, und es folgte eine Welle von Verhaftungen führender Parteimitglieder. Nun formierten sich neue Widerstandsinitiativen (85). Zum einen konstituierte sich in der Auslandszentrale in Prag ein Exilvorstand Sopade, dem es gelang, Druckapparate ins Reich zu schleusen. Außerdem errichtete er in grenznahen Ortschaften sogenannte Grenzsekretariate, um über sie sozialdemokratisches Schrift- und Propagandamaterial ins Reich zu bringen und um wichtige Informationen von dort zu erhalten. Die in Deutschland aufgebauten kleinen Organisationen zur Verteilung der Propagandaschriften wurden aber schon 1935/36 zum größten Teil zerschlagen, da die Gestapo immer effektiver arbeitete. Als auch die Grenzen mehr und mehr überwacht wurden, musste der Schmuggel von illegalen Schriften eingeschränkt werden. In Deutschland selbst formierte sich der Widerstand nicht in illegalen Massenorganisationen. Hier versuchten die alten Parteimitglieder durch regelmäßige Treffen - getarnt als Sportvereine oder Wanderclubs - politisch zu überwintern (86). Zwar blieben diese kleinen Zirkel auf ihren Bereich beschränkt, aber sie konnten im Gegensatz zu Kreisen, die versuchten, durch Flugblätter auch nach außen wirksam zu werden, die NS-Zeit meist überdauern. Neben diesen meist spontan gebildeten Kreisen existierten aber auch sozialdemokratische Gruppen, die sich auf die illegale Arbeit eingestellt hatten. Neben diesen Formen des Widerstandes der Sozialdemokratie traten vor allem Einzelpersonen wie Julius Leber, Adolph Reichwein und Theodor Haubach mit ihren Protestaktivitäten hervor, die über die Propagandatätigkeiten hinaus auf den Sturz Hitlers abzielten. Sie traten zur Verwirklichung ihrer Umsturzpläne an den Kreisauer Kreis und Stauffenberg heran. 5.2. Der Widerstand der SPD in SchneyDie Sozialdemokratie in Schney existierte zur Zeit der Formierung der NSDAP unter Hitler schon in erstaunlicher Tradition. 1871 wurde dort der erste Sozialdemokratische Wahlverein von Fritz Weber gegründet. Der Ortsverein entwickelte sich in kurzer Zeit zur bestimmenden politischen Kraft in Schney und blieb es bis 1933. Versuche der NSDAP, im Ort Fuß zu fassen, waren völlig erfolglos. Was die Schneyer SPD von den „Nazis" hielt, wurde in der berüchtigten „Saalschlacht" von 1929 deutlich gemacht: Eine NS-Versammlung, in provokatorischer Absicht in Schney abgehalten, führte zu einer wüsten Schlägerei, die sogar reichsweite Beachtung fand (87). Nach der „Machtergreifung" Hitlers und dem Verbot der SPD vom 22. Juni 1933 waren die Parteimitglieder gezwungen, in den Untergrund zu gehen. Die Opposition gegen Hitler und die NSDAP nahm deshalb aber keinesfalls ab, sondern entwickelte sich zu einem Widerstand gegen das Regime. Gleich nach der Machtübernahme setzte eine Verfolgungswelle gegen Sozialdemokraten ein, die auch vor Schney nicht haltmachte.

Trotz der starken Unterdrückung der Sozialdemokratie gab es noch viele, die ihrer früheren Partei die Treue hielten. In einem Tätigkeitsschreiben des Propagandaleiters der Schneyer NSDAP-Ortsgruppe H. Br. vom August 1934 heißt es:

Vor allem in den Jahren 1933/1934 fanden gemeinsame Aktionen statt, die den Protest der Sozialdemokraten gegen den Nationalsozialismus deutlich zum Ausdruck brachten. „An den Maifeiern war immer was los", berichtete Andreas Werner. So wurden Sackstoffe von den Korbmachern gesammelt und von den Mitgliedern der Partei rot eingefärbt. Rechtzeitig zu den Maifeiern wurden sie dann auf zahlreiche Bäume und Sträucher gehängt und mit Dornen und Ästen vor dem Zugriff der Polizei gesichert (90). Neben diesem Ereignis organisierten die Schneyer Sozialdemokraten noch zahlreiche weitere Protestaktionen. Auf einer Anhöhe in Schney spannten sie zwischen einer Bauernscheune und der Friedhofskapelle eine lange Schnur, an der sie riesige Transparente befestigten mit Parolen wie „Wer Hitler wählt, der wählt den Krieg!". Ähnliche Parolen schrieben die Schneyer Parteimitglieder mit weißer Farbe auf die Straße zwischen Buch und Lichtenfels, um den Autofahrern, die gestört durch die Beschriftung des Asphalts meist anhielten, ihre Gesinnung mitzuteilen (91). Um den ideologischen Zusammenhalt, der zur Durchführung derartiger Aktionen notwendig war, zu gewährleisten, war es dringend erforderlich, sich gegenseitig zu informieren und auch Kontakte zu anderen sozialdemokratischen Untergrundgruppen zu erhalten. Bei der Verwirklichung dieses Verbindungsnetzes spielte Andreas Werner eine wichtige Rolle. Von seiner sozialdemokratischen Überzeugung und seiner aktiven politischen Betätigung ließ er sich auch nach dem Regierungsantritt der Nationalsozialisten und trotz der zunehmenden Unterdrückung der Sozialdemokraten nicht abbringen. Werner wurde Bindeglied in einer Kurierlinie München-Nürnberg-Schney. Auf diesem Wege wurden mittels Kurieren antinazistische Bücher und Schriften aus dem Ausland und auch Propagandamaterial von Parteigruppen der SPD aus dem Exil in Umlauf gebracht. Werner hatte in dieser Linie die Aufgabe, das erhaltene Schriftmaterial unter den Genossen in Schney zu verteilen. Durch den geheimen Erwerb eines

Hektographenblattes, das eine bis zu hundertfache Vervielfältigung von Schriften ermöglichte, schleuste er selbst verfasste Flugblätter und Aufklärungsmaterial mit in die Kurierlinie ein. Kurz nach der Machtübernahme, als die Überwachungsmechanismen noch nicht sehr weit entwickelt waren, konnte das Material ungehindert transportiert und verbreitet werden. Zu diesem Zeitpunkt kamen die Kuriere zur Übergabe direkt in Werners Wohnung. Doch schnell wurde diese Methode zu unsicher, und es musste ein geheimer Treffpunkt ausgemacht werden. Man einigte sich auf eine kleine Holzbrücke in der Nähe von Schney, die in der Geheimsprache mit der oberfränkischen Bezeichnung „Ochsenklavier" betitelt wurde. Auch für Werner und die Kuriere wurden Pseudonyme erfunden. Werner erinnert sich: „Mich nannten sie damals 'Landstreicher'." (93) Als jedoch immer mehr Schneyer Sozialdemokraten inhaftiert wurden und die Kontrollen von verdächtigen Personen sich extrem häuften, wurde auch Werner unter ständige Überwachung gestellt. Die Polizei hatte ihn schon öfters verwarnt und wollte ihn jetzt zur Ruhe zwingen. Schon Anfang 1933 entkam er einer Anklage, als er mit Freunden von Michelau nach Schney lief und dabei einige Sozialistenlieder sang. Er wurde lediglich von einem Schneyer Polizisten wegen Singens kommunistischer Lieder verwarnt (94). Da Werner nun ab 1934 ständig von zwei Polizisten, die vor seiner Haustüre postierten, überwacht wurde, hatte er keine Möglichkeit, ungesehen zum vereinbarten Treffpunkt zu gelangen. Deshalb beauftragte er ab diesem Zeitpunkt seine Großmutter, das Schriftmaterial von den Kurieren am „Ochsenklavier" abzuholen. Für ihn blieb immer noch die schwere Aufgabe, die Bücher und Rundschreiben an die Schneyer Genossen weiterzureichen. Jeden Sonntag in der Kirche wurde an eine bestimmte Person ein Zettel verteilt, auf dem das nächste Versteck der Bücher geschrieben stand. „Wir waren in der Kirche nicht zusammengesessen. Beim Raus- oder Reingehen, oder wenn man ein paar Wörter miteinander plauderte, da konnte immer ein Zettel zugeschoben werden. Aber dabei kam nur der oder jener in Frage, denn es durfte nie so allgemein sein, sonst wäre es aufgefallen. (...1 Für die Verstecke, da gab es viele Ecken an alten Häusern, alten Gebäuden. Da konnte man in eine Fensternische oder ähnliches ein Päckchen hineinschieben. Nachts kam dann einer vorbei und hat es mitgenommen." (95) Trotz der unauffälligen Weitergabe der Informationszettel blieb diese Aktion mit einem hohen Risiko verbunden, da alle Handlungen der früheren SPD-Mitglieder aufs schärfste überwacht wurden. Dies belegt ein weiterer Brief des NS-Propagandaleiters Br., in dem er beklagte,

Dennoch verteilte Werner noch bis 1936 die von den Kurieren erhaltenen Bücher. Doch schon im selben Jahr veranlasste ihn ein Ereignis, die gefährlichen Tätigkeiten aufzugeben. An einem abgesprochenen Übergabetermin 1936 war der eigentliche Kurier, der normalerweise die Lieferung nach Schney brachte, durch eine Krankheit verhindert. Er schickte, um den Termin nicht platzen zu lassen, einen Ersatzmann. Da dieser Ersatzkurier den geheimen Treffpunkt, an dem sonst die Übergabe stattfand, nicht kannte, wollte er die Bücher direkt zu Werners Wohnung liefern. In Schney angelangt, erkundigte er sich bei ein paar alten Frauen, die sich auf der Straße miteinander unterhielten, nach einem gewissen Andreas Werner. Da es zu dieser Zeit ungefähr acht verschiedene Einwohner mit dem gleichen Namen gab, schickten ihn die Damen zu einer falschen Adresse. Der Kurier, der natürlich annahm, zum richtigen Andreas Werner geschickt worden zu sein, brachte seine Bücher und Rundschreiben so zu einem Mann, der nichts mit der Sozialdemokratie zu tun hatte. Werner erzählt:

Kurz nach dem Vorfall versteckte sich Werner noch in Schney. Er verabredete mit seiner Mutter, sie solle die Vorhänge zuziehen, wenn sich bei ihr im Haus Polizei aufhielt. So wusste er schon von weitem, ob er zu seiner Mutter ins Haus konnte oder nicht. Doch bald floh Werner. Er berichtet: „Die haben ja alles kassiert, da hätten sie mich als ersten gehabt." (98) Als Handwerksgeselle ging er auf Wanderschaft. Er bekam bald eine gute Arbeitsstelle. Doch aus Angst, dass die Polizei hinter seine Adresse kommen könnte, wechselte er jedes Jahr die Stadt, in der er sich aufhielt, und brach für zwei Jahre jeden Kontakt zu seinen Verwandten und Freunden in Schney ab. Ende 1945 kehrte er in seinen Heimatort zurück. |

|

|

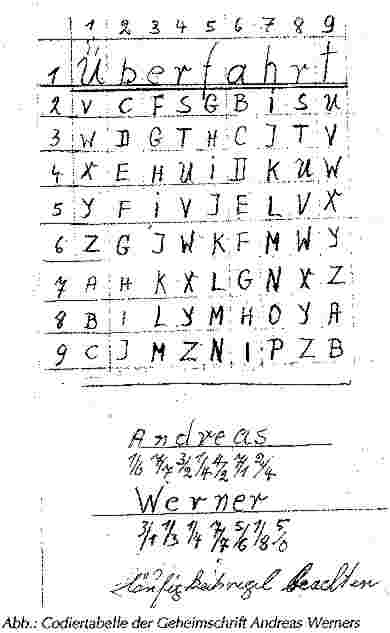

„Wichtige Parolen und Treffpunkte wurden nur in Chiffreschrift abgefasst und besonders verwahrt" (92), erläutert Werner in seinen Aufzeichnungen. Um der Entschlüsselung der Botschaften vorzubeugen, entwickelte Werner eine neue Geheimschrift, die es ermöglichte, denselben Buchstaben durch verschiedene Zeichen auszudrücken. So wurde diese Schrift für Außenstehende unentschlüsselbar, da, wie Werner erklärt, die Häufigkeitsregel bei den Buchstaben nicht angewandt werden konnte.

„Wichtige Parolen und Treffpunkte wurden nur in Chiffreschrift abgefasst und besonders verwahrt" (92), erläutert Werner in seinen Aufzeichnungen. Um der Entschlüsselung der Botschaften vorzubeugen, entwickelte Werner eine neue Geheimschrift, die es ermöglichte, denselben Buchstaben durch verschiedene Zeichen auszudrücken. So wurde diese Schrift für Außenstehende unentschlüsselbar, da, wie Werner erklärt, die Häufigkeitsregel bei den Buchstaben nicht angewandt werden konnte.