|

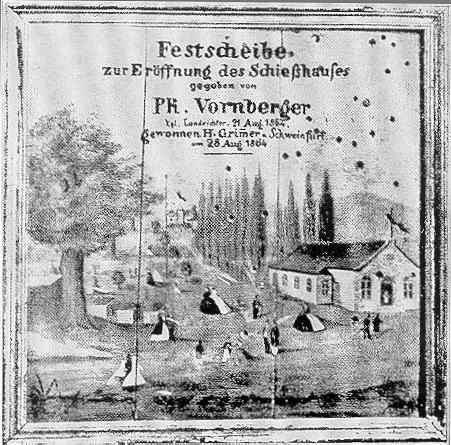

Schützen-Festscheibe aus dem

Jahre 1864, erinnert an die Eröffnung des neuen Schießhauses.

|

Berichtet man aber von Schützenfesten, ist es unerlässlich,

auch von dem eigentlichen Kern eines jeden Schützenfestes, dem Schießen,

einen Eindruck zu vermitteln.

Die Einlage für das Schießen bestand aus einem Gulden und

dreißig Kreuzern (1 fl 30 kr) für das Los. Alle Gattungen gezogener Büchsen

und Standrohre waren zugelassen. Bis zum Aufkommen der Freischießen wurde

mit aufgelegtem Gewehr geschossen. Die Büchsen waren Vorderlader. Eigene

Ladetische, an denen nicht geraucht werden durfte, waren außerhalb der

Schießstände aufgestellt. Dort wurden zuerst die Zündhütchen in die Gewehre

eingesetzt, und dann maß man das notwendige Quantum Pulver mit dem Pulvermaß

ab, das nach der Entfernung, auf welche geschossen wurde, abgestimmt war.

Dieses Pulvermaß war ein kleines röhrenförmiges Gefäß aus Messing, das

mit einer Stricheinteilung und einem verschiebbaren Boden versehen war;

je weniger Pulver für den beabsichtigten Schuss benötigt war, desto höher

wurde der Boden des Pulvermaßes geschoben. Wenn das Pulver in den Lauf

geschüttet war, wurde ein Propfen aus Leinen nachgeschoben und die eingefettete

Kugel in den Lauf gebracht. Sie musste nun mit dem Ladestock so lange

nach unten gestoßen werden, bis beim Stoßen kein hohler Klang mehr zu

hören war und der Ladestock leicht zurücksprang. Das war das Zeichen,

dass die Kugel auf dem Boden fest aufsaß.

Es gab damals nur zwei Schießstände. Sie waren vollständig

abgeschlossen, damit der Schütze ungestört seinen Schuss abgeben konnte.

Nur ein kleines, rundes Glasfenster in der Türe ermöglichte einen Einblick

in den Stand. Nach jedem Schuss musste der „Schießgeselle" den

Stand verlassen und einem anderen Schützen Platz machen, da das oben beschriebene

Laden der Büchse eine längere Zeit in Anspruch nahm.

Die Scheiben waren dreiteilig und nur „Dreier"-

und „Zentrum"-Treffer wurden gewertet. Im Mittelpunkt der Scheibe,

die unbeweglich war, befand sich ein Rohr. Gelangte die Kugel in das Zentrum

und damit in das Rohr, wurde ein Mechanismus ausgelöst, der eine Figur,

einen Bajazzo, hochschnellen ließ. War das Zentrum einmal von einem Schützen

getroffen worden, wurde das Schießen eingestellt und eine Kommission begab

sich an den Schützenstand, um festzustellen, ob es damit seine Richtigkeit

habe. War dies der Fall, wurde der Schütze vom Scheibenstand zum Schießhaus

geführt, die Musik und die Zieler begleiteten ihn, und die Festbesucher

jubelten.

Das ganze Schießen wurde von den Schützenmeistern und Kleinodienmeistern

beaufsichtigt und geleitet. Da man eine so anstrengende Tätigkeit nicht

umsonst verlangen konnte, hatten die Schützenmeister das „Zuckerwasser",

das sie während des Schützenfestes tranken, frei. Der Genus von Bier war

ihnen bei der Durchführung ihres schweren Amtes nicht gestattet.5)

Der Erste Weltkrieg beendete für mehr als vier Jahre jede

praktische Tätigkeit der Schützengesellschaft, und auch auf die Durchführung

der Schützenfeste musste in den Jahren 1915 - 1918 verzichtet werden.

Am 3. August 1919 konnte nach fünfjähriger Pause erstmals

wieder das „Freischießen" durchgeführt werden, allerdings nur

drei Tage lang. Das „Tagblatt" schrieb damals: „Es war

das altgewohnte, anmutige, so viele Jahre vermisste Bild, dass der Festzug

sich unter den Klängen der Bamberger Militärmusik und unter Teilnahme

der eingeladenen Vereine nach dem Schießanger bewegte; doch war etwas

anders wie sonst. Die Zeiten haben sich geändert und auch die Menschen.

Die reine Festesfreude und Stimmung kam nicht zum Durchbruch."6)

Die Schützenfeste von 1921, 1922 und 1923 standen im Zeichen

der Inflation. Das Treiben auf dem Festplatz verlief wie in früheren Zeiten,

aber man musste jetzt mit Zehntausendmarkscheinen Dinge bezahlen, die

man früher für zehn Pfennig erhielt.7)

Am 20. September 1925 konnte die Scharfschützengesellschaft

eine seltene Ehrung begehen: Ehrenschützenmeister Kommerzienrat Krauss

feierte das Goldene Schützenjubiläum. Mit herzlichen Worten wurden die

hohen Verdienste des Jubilars um die Schützensache hervorgehoben. Anlässlich

seiner 50jährigen Mitgliedschaft bei der Schützengesellschaft wurde er

zum Ehrenschützenmeister des Oberfränkischen Schützenbundes ernannt und

zugleich wurde ihm die Ehrenschleife des Verbandes (Prinz-Alfons-Erinnerungszeichen)

überreicht. 8)

Mit der Machtübernahme durch Hitler brachte das Jahr 1933

die Gleichschaltung der Gesellschaft im Sinne der Richtlinien der Nationalsozialistischen

Deutschen Arbeiterpartei. Ein Versuch, sich diesem Eingriff nach Möglichkeit

zu entziehen, blieb erfolglos. Doch am 4. 3. 1933 lehnte die Schützengesellschaft

die offizielle Teilnahme an der von der NSDAP veranstalteten öffentlichen

Kundgebung noch mit der Begründung ab: „Wir haben uns in dieser Sache

an den Deutschen Schützenbund gewandt und von daher die Weisung erhalten,

dass unsere auf vaterländischem Boden stehenden Schützenvereine sich nur

dann an derartigen Veranstaltungen beteiligen sollen, wenn dazu von der

Regierung selbst oder von der Gesamtheit der vaterländischen Verbände

aufgerufen wird."9)

Am 17. November fand die entscheidende Generalversammlung

im Schützenhaus statt. Die vom Führer des Deutschen Schützenbundes für

die Neugestaltung der Schützengesellschaften herausgegebenen Richtlinien

und Vorschriften wurden bekannt gegeben. Für die Gesellschaft war bisher

die Bayerische Schützenordnung von 1868 gültig gewesen. Die neuen Satzungen

waren in der Hauptsache auf die Durchführung des Führerprinzips ausgerichtet.

Sie bestimmten, dass nur noch der Führer, sein Stellvertreter und zwei

Kassenprüfer gewählt wurden, während die Beiräte und Mitarbeiter vom Führer

bestimmt wurden.

Gegen die Beibehaltung des bisherigen Namens war vom Deutschen

Schützenbund nichts eingewendet worden. Da jedoch das königliche Privilegium

durch die neuen Verhältnisse praktisch unwirksam wurde, beschloss die

Versammlung, das „königlich" wegzulassen und den Namen „Privilegierte

Scharfschützen-Gesellschaft Lichtenfels" zu führen. Udo Krauss wurde

einstimmig zum Führer der Gesellschaft gewählt.10)

In der zweiten Julihälfte 1939 konnte, nur wenige Wochen

vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, das Schützenfest in vollem Glanz

noch einmal durchgeführt werden. Zum Kinderfest waren auch die Schulen

der Nachbarorte Trieb, Seubelsdorf, Kösten, Schney und Mistelfeld eingeladen.

Jede Klasse beteiligte sich mit einigen Gruppen.11) Während des

Krieges fanden Schützenfeste nicht mehr statt, doch die Schießübungen

wurden in beschränktem Umfang weitergeführt.12) Als Ersatz wurden

1942 Kriegsschießen veranstaltet, an denen auch benachbarte Schützengesellschaften

teilnahmen, und 1944 konnte nochmals ein SA-Wehrschießen abgehalten werden.13)

Als der Krieg seinem Ende entgegenging, bestand die Privilegierte

Scharfschützengesellschaft nicht mehr; ohne rechtliche Vertretung war

sie aufgelöst.

|